|

L |

o primero

que llama la atención de Quinto son sus sinuosas calles, de origen

morisco, que serpentean para desembocar siempre en el lugar más

inesperado. Adornan el camino unos

arcos, sencillos y hermosos,

que dignifican el paso del caminante. |

Tal vez no son tan

espectaculares como los de otras localidades, pero los arcos de Quinto

tienen un sabor humilde y austero, propio de las gentes de la zona,

acostumbradas a luchar contra la inclemente naturaleza y su poca

dadivosidad.

|

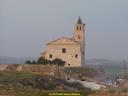

Pero la joya más preciada del

municipio, que seguro valorará el viajero con la misma intensidad que los

propios quintanos, es el conocido como "Piquete".

|

Se trata de un templo

mudéjar situado en lo alto de la localidad, cuya silueta conforma su paisaje

más característico. La iglesia de la Asunción (ese fue su verdadero nombre)

sufrió graves destrozos durante la Guerra Civil, pero hoy todavía conserva

una abigarrada decoración mudéjar, formada por amplios paños de "sebka", en

la antigua torre de planta cuadrada. |

Quinto recibe al visitante con el rumor de los viejos muros, que entrañan

miles de historias que se intuyen claramente y demuestran la riqueza de su

patrimonio a pesar del abandono y de la dejadez de aquellos que han

permitido y consentido la perdida irreversible de los Baños de Quinto que

fueron referente internacional en el siglo XIX, el total abandono del

palacio renacentista conocido como "la casa del cura" o las continuas

agresiones de las que han sido y son objeto el "Piquete" (hoy restaurado en

su exterior) y los Arcos de Quinto.

Pasear por sus aceras es acercarse un poco más, de manera más fértil, a los

orígenes que Quinto comparte con otras muchas localidades, entre ellas

Salduie, que tras otros nombres es hoy Zaragoza.

El Piquete o Iglesia de la

Asunción

La joya más preciada del municipio es el "Piquete"' un templo mudéjar

situado en lo alto de la localidad, cuya silueta con forma su paisaje más

característico.

En lo alto de

"La Corona", el montículo que domina Quinto, la figura del "Piquete" sigue

todavía cortando el horizonte. Orgullo de su pueblo, el templo conserva

gran parte de los elementos que lo definen, si bien el pórtico y la

sacristía se han perdido y el atrio es irreconocible.

Se trata de un

hermoso edificio mudéjar, con posteriores ampliaciones de época barroca,

que demuestra la importancia que ha tenido el municipio a lo largo de su

historia.

Su origen es incierto, pero el templo debió erigirse en los primeros años

del siglo XV, debido a sus características artísticas, a partir de una

fortaleza. Su organización está concebida alrededor de un espacio único,

limitado por muros que se rompen con la apertura de capillas

y ventanales. Cubre el edificio una bóveda de crucería, decorada con unas

pequeñas columnas en el ábside.

Su forma actual dista bastante del primer templo mudéjar, pues tuvo una

segunda fase de construcción a mediados del siglo XVI, en la que se añadió

una galería superior que circundara el templo. Además, un mandato pastoral

del 3 de enero de 1595 ordenó una nueva modificación, debido a que la

iglesia de la Asunción se quedaba pequeña para el municipio. Esta

ampliación no se inició hasta 1686 y consistió en dotar ala nave de dos

tramos más.

Pero lo que realmente hizo que el templo cambiara drásticamente, fue, como

en otros muchos edificios de España, la Guerra Civil. Quinto estuvo

situado en la primera línea del frente, y el "Piquete" pagó sus

consecuencias. La artillería provocó desperfectos en todos los elementos

del edificio, especialmente en la cara Oeste de la torre, la cual se

terminó de destrozar con un rayo que la alcanzó ya en la posguerra.

Tras el conflicto bélico, se decidió en un principio no reconstruir la

iglesia y levantar una nueva, pero la falta de fondos no lo hizo posible,

por lo que se realizaron arreglos de urgencia, basados en hacer habitable

el templo.

Hoy, el "Piquete" es el testigo mudo de la historia de Quinto, y sus muros

reflejan las adversidades por las que la localidad ha pasado. También

demuestran su belleza en la rica mezcla de las

artes que hacen de la antigua iglesia de la Asunción un lugar digno para

la visita.

Los Arcos de Quinto

Tiene

Quinto, aparte del excepcional Piquete, un humilde y tradicional

patrimonio que son sus Arcos. Me da la impresión que no se valora

suficiente lo que es seña de identidad de la población.

Quizá no

hemos entendido la grandeza de lo pequeño, la importancia de lo que

permanece, o el gusto por lo antiguo, que no es lo mismo que lo viejo.

Los Arcos de Quinto son tres: San

Roque, San Antón y San Miguel. Son construcciones elevadas sobre las

calles, a modo de capillas. Son testimonio de devociones populares, y de

construcción humilde y poco pretenciosa. Se mantienen gracias a gente

buena del entorno como Juan Carlos o su madre Margarita en San

Miguel que los cuidan y mantienen de forma desinteresada.

Pero peligra su futuro porque no

se valora su singularidad. Así para ensanchar el paso de la calle se van

comiendo aristas y pilares por abajo, y para ganar espacio se van

construyendo aleros y balcones por arriba. Los edificios colindantes se

meten en los arcos y les quitan perspectiva y belleza y nadie dice nada.

Las palomillas y los cables eléctricos crucifican sus muros y nadie dice

nada. Es preciso querer, amar los Arcos, como garantía para defenderlos

y pedirle a nuestros

responsables en el Ayuntamiento que impidan

su deterioro.

|

El arco de San Roque se sitúa en la calle de su mismo nombre, en la

salida hacia el Bajo Aragón. Está construido en ladrillo y alabastro,

tan común en esta tierra, y lo cierran unas puertas chapeadas. Además,

la construcción luce un gran reloj de sol en el que se puede leer una

inscripción latina. El arco, de medio punto, tiene por encima un balcón,

con una capilla que mira hacia la localidad.

Al final de la calle Mayor se puede contemplar el arco de San Miguel. A

simple vista parece el más pobre, pero su sencillez armoniza

perfectamente con la vía que lo cruza. La subida ala capilla, que mira

al "Piquete", la tiene por un lateral. No hay campana como en los otros

dos, pero si un reloj de sol que embellece la fachada, cuya cal provoca

un blanco fulgor en los días luminosos. El interior del arco conserva

dos imágenes de San Miguel, una de Santa Lucía y un cuadro de la Virgen

del Pilar.

El último, el arco de San Antón, se sitúa entre los dos anteriores.

Posee tres pisos y está rematado por una cruz de hierro. Se distinguen,

entre las fachadas encaladas y lucientes, las tejas árabes que cubren

una a una las tres plantas. Cada cual a su modo, los arcos dotan a

Quinto de un carácter peculiar, y el viajero se sorprende al

encontrarlos a su paso. |

Baños de Quinto

|

U |

na de las

joyas que tuvo la villas de Quinto fueron sus baños renombrados en toda

España por sus propiedades curativas y de los cuales queda un magnifico

trabajo editado en 1854 por su principal mentor

D. Carlos de Viñolas. Baños

que tuvieron la distinción de ser considerados uno de los 14 más

importantes de España en el siglo XIX. |

En los años 70 se produjo la

demolición del Hospital (los lugareños lo conocíamos como "el Casilicio"),

sus Jardines y sus instalaciones para construir una urbanización hoy

conocida como "el Baño". Quedó una cueva que seguía recogiendo el agua del manantial en

la parte superior de este barrio (subiendo las escaleras a la izquierda) la

cual fue demolida el año 2002 por orden municipal. Perdidas irremediables

propiciadas por personas desconocedoras de la importancia de estos Baños y

como siempre ante la indiferencia de

todos los vecinos.

Sin embargo el agua seguirá manando

para recordarnos, con su tozudo fluir, que todavía hay una oportunidad para hacer justicia y recuperar

la memoria y la grandeza de estos Baños que unos pocos se han empeñado en

borrar.

Pascual Madoz en el

Tomo XIII de su

Diccionario

Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar

los describía así: "Consisten en dos fuentes de agua salinas,

cuya celebridad nunca desmentida ha llegado en tiempos a ser hasta

supersticiosa: sus aguas manan filtrándose por unas vetas arcillosas de

color ceniciento y carmesí contenidas entre extensas capas de piedra caliza

la primera fuente dista unos trescientos pasos del pueblo saliendo por el

portal de San Miguel, y sobre doscientos veinte la segunda de la primera;

suele designarse la más cercana por Baño Bajo y la otra Baño Alto.

Ambos manantiales se hayan en la caída de dos barrancos que abriéndose en la

inmediata llanura del monte, terminan al pie de la carretera real: cada uno

de ellos con sus respectivos encañados y receptáculos abovedados, tienen su

edificio que lo encierra todo.

El de la fuente segunda o Baño Alto fue reedificado de planta en 1840 consta

de 57 ½ pies de longitud y 42 de lateral, con la elevación correspondiente,

el del Baño Bajo o primera fuente tiene 70 pies de longitud y 42 de lateral

y de buena perspectiva: fue reedificado también de planta, en 1843.

Este establecimiento de Baños de Quinto es una de las primitivas 32 plazas

de Baños y Aguas Minerales que se crearon por real decreto de 29 de Junio de

1816, habiendo sido su primer médico director D. Manuel Arrand; pero fue

suprimida en 1828 en vista del ruinoso estado de las dos casillas que

entonces había y por la escasez de sus aguas por haberse obstruido los

encañados las repetidas reclamaciones de los Ayuntamientos del pueblo

eficazmente apoyadas por los Señores Jefes Políticos y Diputaciones

Provinciales, no menos necesidad de médicos directores para las plazas más

concurridas del reino, motivamente comprendida entre las 42 de planta que

ahora existe en virtud de otra real orden de 31 de Mayo de 1846, siendo su

actual médico director en Propiedad D. Carlos Viñolas a cuyo celo e

incesantes desvelos se debe las grandes mejoras que desde el año 1839 se han

hecho en el establecimiento.

La historia de Quinto

Quinto tiene origen romano, aunque es posible que existiera algún

asentamiento anterior, pudiendo proceder de algún antiguo establecimiento de

esa época, o bien de la quinta parte de una división agrícola o del quinto

miliario.

Esto último es la distancia que correspondería desde la colonia

romana de Celsa, (Velilla de Ebro), hasta nuestro pueblo, es decir 5

millas.

Villa

desde 1785, después de haber sido sobrecullida vereda y recogimiento de

Zaragoza. Formó su propio ayuntamiento en 1834, junto con los despoblados de

Matamala y los de Cerdán, La Torre y Quintillo.

Fue

cabeza de baronía formada por Quinto, Gelsa, Velilla, Matamala y Alforque,

de ahí los cinco roeles de gules, uno por cada localidad que sobre campo de

plata componene el escudo y armas heráldicas de Quinto.

Jerónimo Zurita sitúa en 1118 la reconquista de Quinto, Gelsa y Velilla por

Alfonso I, el Batallador.

En

1223 el lugar era de Atorella, que legó a su hija Elfa en éste mismo año y

el 19 de Octubre de 1283 pasó a Guillen de Alcalá. Volvió a la familia

Atorella posteriormente y en 1334 se hallaba en manos de Urraca Sánchez.

Pasó después a Lope de Luna que en su testamento, en 1360, lo legó. El 2 de

Abril de 1383, Pedro IV de Aragón concedió franquicias a sus habitantes.

Quinto, por entonces, era del infante don Martín.

En

1415 pertenecía al señorío de María de Luna. Con fecha 1 de Febrero de 1430,

Alfonso V de Aragón, ordenó que se ocupase Quinto, que había pertenecido a

Federico de Luna ( don Fadrique), y éste mismo monarca vendió el lugar a

Juan e Funes el día 21 de Marzo de 1431. Un año más tarde, el 8 de Mayo de

1432, concedió franquicias a los habitantes mientras fue posesión de Juan de

Villalpando, señor de la Baronía de Quinto.

Importante fue para Quinto el señorío de los Torrellas vinculado con los

Condes de Luna. Cuando Alfonso V de Aragón incorporó el lugar a la Corona,

lo vendió a su vicecanciller Juan de Funes por 17000 florines de oro, con

reversión a la corona. Esta familia mantuvo el señorío durante más de un

siglo, hasta 1684 en el que al morir sin hijos varones, lo lo heredó un

descendiente de ellos, el III Barón de Osera pasando luego a los Atares que

lo mantuvieron hasta 1812, año en que fueron suprimidos los señoríos.

Quinto ganó el título de “Lealísima Villa” en 1705 a consecuencia de haberse

pronunciado por don Felipe de Borbón contra don Carlos, archiduque de

Austria, en la guerra de sucesión, pese a que la mayoría de los aragoneses

se pronunciaron a favor del archiduque. Hace unas décadas, en la fachada de

la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción aún se conservaba el

recuerdo de la visita efectuada a la villa por Felipe V. Era una lápida que

decía: “ El día quinto, del mes quinto , del año quinto entró en Quinto,

Felipe V.”.

Durante la guerra carlista se produjeron en la villa episodios de escasa

importancia.En

1835, 250 jinetes y 800 infantes de las fuerzas del pretendiente tomaron

Quinto al mando del jefe de la Caballería Carlista don Juan de Añón.

|

El vecindario salió bien librado pues los

vencedores se limitaron a saquear las casas de los liberales más

destacados y a exigir una contribución de 6000 reales de vellón.

Quedan en los montes de Quinto restos de fortines

carlistas alguno de ellos muy bien conservado, gracias a su uso como

caseta de cazadores, con su foso su torreta y sus defensas. Quizás el

mejor conservado es el situado en una zona conocida como "el fortín" al

cual se llega tomando un camino que sale de la carretera a la izquierda

si vamos hacia Alcañiz, casi enfrente de la balsa de regadíos. |

|

En la

Guerra Civil de 1936 hubo una particular incidencia en toda la zona,

siendo frente de guerra desde los Monegros a Belchite; hasta hace pocos

años el estado de la antigua iglesia mudejar nos hablaba de la terrible

batalla entablada. Fue primero nacional, luego republicana durante siete

meses y de nuevo de los nacionales.

|

|

Terminó la guerra y comenzó la postguerra, que si dura fue para todos más lo fue para Quinto ya que

había sido campo de batalla. Los vecinos tenían que continuar su vida,

encontrándose en algunos casos sin vivienda, los campos yermos y

encharcados, casi sin medios económicos , ya que la guerra había hecho

perder casi todo, pero la pérdida más terrible e irreparable eran los

158 muertos, dando un total de 70 huerfanos y un recuerdo imborrable a

los supervivientes. |

La

reconstrucción de Quinto, después de la guerra civil, corrió a cargo de

Regiones Devastadas. Un decreto de 7 de Octubre de 1939 dispuso la adopción

de la villa por el Jefe del Estado. Fueron objeto de restauración algunos

monumentos típicos, tales como los arcos de San Miguel, San Antón y San

Roque. Se concluyó el proyecto de abastecimiento de aguas, ejecutado en

parte entre 1934 y 1936. A pesar de éstas ayudas hubo de pagarse la

contribución de los tres años de lucha como si las tierras de labranza

hubieran producido sus frutos normalmente.

La

agricultura forma parte muy importante en la historia y forma parte de la

vida del pueblo, estando actualmente en una posición bastante privilegiada

respecto a las décadas posteriores, hecho posible por medio de sucesivos

pasos y con gran esfuerzo económico y de trabajo. Fallidos los intentos del

proyecto del Canal Imperial de llevar al agua hasta Quinto en el Siglo XVII

y el proyecto de la margen derecha del Ebro, uno de los grandes logros fue

la construcción de la presa de Pina en el año 1931, asegurando el agua para

todo el año y los trabajos que esto conllevaba.

En

los años 50 se roturaron nuevas tierras, tanto de huerta, (mejanas), como en

el monte. En los años 60 comenzaron los proyectos de Concentración

Parcelaria, finalizada ésta totalmente en el año 1979. También se arreglaron

los caminos vecinales, se hicieron todos los riegos y acequias de cemento,

siempre con la ayuda del I.R.Y.D.A. , así como los trabajos de elevación

de las aguas del Ebro para regar el monte, comenzándose a regar 2500 Ha. más

como segunda fase de regadío de monte. Actualmente existen 4109 Ha. de

regadío contrastando con las 1042 Ha. que había regadas en 1960.

Paseos en Quinto

Recojo algunas de los paseos

recomendados por D: Carlos Viñolas en 1854 que siguen siendo de interés por

los apuntes históricos que recogen:

En días apacibles todas las inmediaciones del establecimiento son las más

adecuadas para poder pasear y dilatar su ánimo los bañistas.

Parece que la

misma Providencia quiso secundar la acción de tan saludables aguas haciendo

insensibles los largos paseos que el uso de las mismas requiere, bien sea

internándose por la despejada planicie del monte, aspirando su oxigenado y

aromatizado ambiente; bien espaciando la vista por la risueña campiña del

lado opuesto.

La perspectiva, sobre todo, desde el extremo del Salón antiguo

y montecito adjunto, es de lo más pintoresco. Colocado el espectador en su

extremo izquierdo, mira a sus pies el camino real y la entrada de la villa,

mientras que levantando la vista se extiende súbitamente por un diámetro de

más de seis leguas de longitud, coronado en toda su circunferencia de

apiñadas hileras de diversos montes, formando su línea concéntrica la

hermosa vega del canal del Ebro. Hacia la derecha, al lado opuesto del

barranco, se presenta el edificio de la primera fuente, llamada Baño bajo, y

más allá la ermita de una Dolorosa. A su izquierda descuella por la cumbre

de un cerro la Iglesia parroquial, cual si estuviese pendiente sobre el

pueblo que la circunda. Distínguense más lejos las mansas aguas del

caudaloso Ebro en forma de laguna, cruzando por ella la barca del paso, y

más abajo la venta de Atarés, situada, al parecer, en la falda de unos

sombríos cabezos que encubren el curso del río.

Siguiendo la misma línea de la izquierda, entre el arbolado de sus fértiles

campiñas, se descubre primero la antigua Velilla, célebre por su fatídica

campana (3), y a corta distancia la agricultora Gelsa, populosas ciudades

ambas en tiempo de los romanos.

No es menos risueño el cuadro que más hacia acá ofrece el umbroso soto de

Belloque, fecundísimo en conejos, que desviando primero la corriente del

Ebro hasta estrellar sus aguas contra el robusto malecón de Quinto, vuelve

luego a ser abarcado por las mismas, formando una extensa y mansa superficie

contenida a su derecha por otro espeso soto de corpulentos chopos, que un

ramal del mismo Ebro ha reducido a isla.

Corriendo al fin la vista hasta el Norte, se divisa entre nieblas a la villa

de Pina, antes Piña, cabeza de partido; más arriba a Aguilar, después Osera;

más allá a Villafranca, Nuez y Alfajarín en la misma carretera de Cataluña.

Descendiendo a la huerta y tomando el camino llamado de los Quiñones, entre

el indicado brazo del río y la verdosa partida de Quintillo, se llega a la

rivera frente al azud de Gelsa. Esta presa, primera del Ebro, conocida por

el puerto de Quinto, es por su tortuosa embocadura, uno de los pasos más

peligrosos y temidos de los barqueros por las frecuentes averías que al

saltarlo suelen sufrir sus laúdes, en que se transporta trigo del feraz

Aragón a la industriosa Cataluña (4).

Bajando por la misma orilla, otros nuevos islotes formados por ramales en

que se parte el Ebro entretienen la vista, mientras que los campos que se

hallan contiguos anuncian con sus grietas y desprendidas simas cuan en breve

se verán arrastrados por la misma corriente que insaciable los mina.

Por último, más lejos, a la par de un sólido y vistoso molino harinero

construido entre aguas, se ostentan juntas tres gigantescas norias que

vertiendo las aguas a una altura extraordinaria, fertilizan uno de los

términos más feraces de Gelsa.

Despoblado de Matamala. Entre las antigüedades del pueblo, cabe hacer mérito

de una ermita dedicada a la Virgen de Matamala. Se halla a media legua de

distancia bajando hacia Alcañiz, entre la carretera nueva y el río. Fue en

su tiempo mezquita, y después iglesia parroquial de Quinto, conservándose

todavía la pila bautismal. Es por consiguiente antiquísima, y en uno de sus

arcos se lee, restaurada, la cifra de Cristo, o Lábaro de Constantino.

En la cresta del inmediato cabezo persisten trozos de un torreón o castillo

árabe que allí hubiera: viéndose también en la parte meridional de otro

inmediato cerro, la boca de una mina, que probablemente tendría comunicación

con el mismo castillo, pero que en la actualidad se halla interceptada.

Al abrirse el camino nuevo en 1847, se encontraron por sus inmediaciones

diferentes enseres entre ruinas de edificios y algunas monedas con bustos

romanos, cuyos testimonios unidos a los vestigios del puente, de que habla

Estrabón, entre Gelsa y Velilla, inducen a creer que en la época de la

dominación romana se comunicarían ambas poblaciones con la de Quinto por

medio de dicho puente, cuando no constituyesen las tres una sola, que es lo

más probable.

Fiestas, Vida y tradiciones

Las calles discurren por la

localidad zaragozana como enredaderas, estrechas y serpenteantes. Las casas

bajas y blancas proporcionan la sombra requerida en los días de sol, y

algunos vecinos aprovechan para salir con las sillas al exterior. Allí

departen sobre historias conocidas, disfrutando de la brisa ribereña. Quinto

está dotado de la paz que en la urbe se pide a gritos, y, a pocos kilómetros

de Zaragoza, se convierte en un lugar propicio para relajarse, en el

escenario perfecto para un plácido paseo.

El olor de Quinto es el olor del pasado, y parece que el tiempo se ha

detenido en el momento justo para que el viajero pueda disfrutarlo.

|

El olor de Quinto es el olor del pasado, y

parece que el tiempo se ha detenido en el momento justo para que el

viajero pueda disfrutarlo.

La vida en la localidad es apacible, de ritmo

tranquilo, salvo en las fiestas populares en honor a Santiago y

Santa Ana, que se celebran a finales de julio. Entonces el municipio

cobra un color especial, adornadas las calles y con la gente fuera de

sus casas. La jota, tan arraigada en la zona, se escucha entonces con

fuerza, y los niños disfrutan con innumerables actividades.

Es tiempo entonces para que los que partieron regresen a sus orígenes,

reencontrándose con familiares y viejos amigos. También los de fuera son

bien recibidos, y los encierros y verbenas se convierten en santuarios

de diversión donde todo el mundo puede participar.

Hay otro elemento importante en las fiestas de Quinto: el Dance, cuyo

origen se pierde en la historia. Se desarrolla la fiesta por este orden:

la víspera, 0 día de Santiago por la tarde, se decía la Introducción,

con la intervención del Mayoral, el Rabadán, el Ángel y el Diablo; el

día 26, después de Misa, la Guirnalda, con Mayoral y dos Rabadanes; el

mismo día, por la tarde, la Soldadesca, con turcos y cristianos; y al

día siguiente por la tarde, la Mojiganga. Ese era el día en que por la

mañana se echaban las Mudanzas. |

|

Celebrase, con gran

esplendor las fiestas de Nuestra Señora de Bonastre y Matamala. Tiene lugar

la primera y el lunes que sigue a la Pascua de Resurrección, y a la ermita

de la imagen abogada acuden en romería los pueblos de Fuentes, Pina y

Quinto, en cuyo término se halla enclavada, casi en la divisoria de las

tierras que pertenecen a los tres pueblos.

Al día siguiente se va a la

ermita de Matamala desde el año 2002 la ermita se ubico en la loma el

Cornero, lugar privilegiado por las vistas y por su ubicación se llega por a

la actual ermita saliendo de Quinto hacia Alcañiz. Una vez que se sube a la

planicie hay que tomar el desvío a la izquierda que sube a la balsa de los

regadíos.

Anteriormente la ermita de Matamala estaba originalmente a los pies del

castillo del mismo nombre en la carretera que une Quinto con La Zaida pasado

el desvió de Gelsa

|

|

También

está la jota de Quinto, que es de ronda y se celebraba los domingos y

días festivos, para las fiestas patronales, las romerías de Pascua, el

sábado de Pascua para pedir torta 0 en la despedida de los quintos. En

tiempos, los mozos salían a la calle, y había unos puntos clave donde se

paraba la ronda y se organizaba el balle, en el que las parejas no

hacían uso de las castañuelas.

La jota de Quinto es jota de ronda, que se celebraba los domingos y días festivos, para las fiestas patronales, las romerías de Pascua, el sábado

de Pascua para pedir torta, en la despedida de los quintos. En muchas ocasiones los

mozos salían a la calle, puesto que había unos puntos claves, además de

la plaza, donde se paraba la ronda y aquí se organizaba el baile, en el que las parejas no hacen uso de las castañuelas puesto que era la forma

espontánea de relacionarse los mozos y las mozas del pueblo. |

Además de las celebraciones

veraniegas, la Cofradía de San Antón (la del arco) celebra todos los años su

fiesta particular. Los mayordomos reparten entre los vecinos los números

para el sorteo de un cerdo (primer premio) y tres lechones (segundo). El

dinero que se obtiene en la rifa sirve para pagar los cerdos y la merienda

popular que los cofrades ofrecen a todo el pueblo el día 16 de enero por la

tarde.

Se pueden degustar patatas asadas y productos locales, y el coste de la

comida de la festividad lo reparten los cofrades "a escote". |